- コンピュータ利用上の注意点

- 他人のユーザID・パスワードを使わない。

- 自分のユーザID・パスワードを使わせない。

- ユーザID・パスワードを共有しない。

- 他人のユーザID・パスワードを第三者に教えない、販売しない。

他人のユーザIDを不正に入手し、それを使用・販売した場合、不正アクセス禁止法違反で犯罪となる。

- 電子メール使用上の注意点

ネチケットを遵守する。

手紙や電話と同じで電子メールの場合も、こちらからメールを出す時はまず自分の名前を名乗るのがマナー。最初に「○○です。」から初めて、最後に署名(シグネチャ)を付けるのが一般的。

所属を常に意識すること。

電子メールの@マーク以下の情報は、そのアドレス保持者がどこの団体に所属しているのかを示している。アドレスにkeioとあるように、自分が引き起こした電子メール関連のトラブルは個人に帰すだけでなく、慶應義塾大学という団体や慶應義塾大学に所属している他の利用者の問題ともなりうる。

使用してはいけない文字

半角カナや機種依存文字(例えば「①」や「Ⅰ」)は文字化けの原因になるため使用しない。

HTML形式の電子メールは使用しない。

HTML形式の電子メールとはHTMLを使って文書の体裁を整えた電子メールのこと。この形式のメールを読めないメールソフトがあるため使用しない。HTMLメールを非常に嫌う人は多い。マイクロソフト社の「Outlook Express」は、初期設定がHTMLメールになっているので注意。コンピュータ初心者、メール初心者のほとんどがこの形式のメールになっている。(Becky!を使用している分には問題ない)。

怪しいメールには注意する。

- パターン1 チェーンメール

「不幸の手紙」、「幸福の手紙」の電子メール版。文面は多様であるが同一の内容を多数の人に転送するように要求する点ではみな同じ。

事例1

「24時間以内に10人に転送すると幸運が訪れる」

「このメールが7月7日までに来た人は大切な人とずっと一緒にいられるよ!ただしこのメールが来て7時間以内に7人に送らないと幸せになれません!!皆に送って幸せになろう!」

「ワールドカップで日本のベスト16が決まりました!知らない人がいるかもしれません。この喜びをいますぐできるだけ多くの人に知らせてあげてください。」

内容がいかに正当そうに思え、自分の所で止めると悪いことをしたような気がしても、決してそそのかしに乗ってはいけない。発信者はそこの所を実によく考えている。多くの場合、メールは受信する場合でもお金がかかる。そのようなメールをお金を払って受け取りたくはない。また、もし全員が本当にこれを実行したら、メールがネズミ算的に増大し、ネットワークがダウンするなど様々な障害が生じる。

決して、自分がその発信元であってはならない。IDの取り上げなどの処罰あり(過去に早稲田大学でそのような事例あり。慶應義塾大学でも発信者が特定できるシステムとなっている)。

事例2

ねずみ講。法律的には「無限連鎖講」と呼ばれ、最終的には破綻する性質を持つため、法律(無限連鎖講防止に関する法律)により禁止されている。基本的にはメールに書かれた数人のリスト上の銀行口座にお金を振り込んだ後、リストの最上位の人を削除して、自らがリストの最下位に位置し、このメールを多数の人に送るつける商法。

ねずみ講の例

1)先ず、この用紙に書いてあるリストの4人の銀行口座に1000円づつ振込ます。

2)下記のリスト4人に送金した後、リストの一番上の人を削除し、下の人を繰り上げます。そうすると 4番目が空いてきますから、そこに貴方の銀行口座番号を記入します。

3)ここからが、貴方の活動です。貴方の加わった新しいリストをできるだけ多くの人にクチコミ、DM、BBS、FAXしたりします。 後は、現金1000円が振込れるのを待つだけ。

※お金を送らないでリストに自分の名前を載せると、直ぐにばれますから、いろいろな攻撃を受けることになります。良心を持って参加して下さい。

参加して2週間を過ぎた頃から平均して増加してくると、いう話です。毎日口座残高を確認するのが楽しくなる夢のようなゲームに参加して、 精神的にうれしくなる日々を送りませんか?今すぐコピーして、貴方も参加して夢を実現しましょう。

またねずみ講の類似商法として、マルチ商法というものもある。こちらも「連鎖販売取引」という扱いで、法的に規制を受けている。もしこれらの商法を用いた活動を行った場合、商法そのものの悪質性を知っているか知らなかったなどに関わらず、違法行為となる。

- パターン2 デマメール

パターン1と似ている。実際には存在しないウィルスなどについて「危険だから注意するように」とか、「被害を最小限に抑えるためなるべく多くの人に転送するように」などと警告するメールのこと。

何が正しい情報なのかを見極めることが大事。間違った情報におどらされないようにするためにはまず、「情報の出所を確認」し、「怪しい情報は他人に安易に流さない」ことが大切。常識で判断すれば多くの危険は回避できる。

事例1

「番号通知した状態でワンギリ(一回コールしてすぐ切る)してくる。携帯電話に着信履歴が残り、その通知された番号に発信すると、ダイヤルQ2に似た応答メッセージが流れる。これだけで、携帯の通話料とは別に10万円程度の請求がくる。取り立ては厳しいらしいです。」

事例2

「6月1日に発病するウィルスがあるので、「SULFNBK.EXE」という名のファイルを削除するように」

実を言うとこのファイルはWindowsのシステムが必要とするファイルであり、削除するとWindowsにトラブルを招く恐れがある。

- パターン3 スパムメール

多くの場合差出人不特定の(差出人が書かれていても虚偽の場合が多い)ダイレクトメールのこと。

アドレス作成ソフトなどによる機械的な送信や、アドレスの流出が原因。過剰に反応しない、むやみやたらにアドレスを教えないことがその対策。

- パターン4 コンピュータウィルスの添付されたメール

コンピュータウィルスとはコンピュータ内のファイルやデータなどの破壊、改ざんを目的としたプログラムのこと。生物学的なウィルスの感染・潜伏・発病と同様の仕組みで発生するためこのように名づけられた。

事例1

W32/Frethem.K-mmワームというウィルスがある。これは、件名が「Re: Your password!」で、添付ファイルが、Decrypt-password.exeのもの。この添付ファイルを不用意に開くとワームに感染し、ワーム添付メールを送信してしまうので、絶対に開かないこと。

事例2

インターネットエクスプローラーのバージョン5.0/5.5のセキュリティホールを利用した「メールを見ただけでウイルス被害に遭う」タイプのワームもある。このワームはOutlook Expressを使用していた場合、メールをプレビューしただけでワームが自動的に実行されてパソコンが感染し、アドレス帳に登録されているユーザーに感染メールを発信する。

事例3

ホームページをみただけで感染するウィルスW32/Nimdaなど防ぎようもないウィルスもある。このウィルスはインターネットエクスプローラーのセキュリティホールを巧みに利用している。インターネットエクスプローラーのバージョンアップ、修正プログラムの実行によって回避できる。

日吉のパソコンに関しては、基本的にはITCのほうでバージョンアップや修正プログラムの導入などは行ってくれるし、ウィルス対策ソフトとしてウィルスバスターが入っている。しかし、それだけでは防げない。各自の注意が必要。ウィルスに感染したなと思ったらすぐにITCに相談に行くこと。そのままにしておいて自分がウィルスをばらまく張本人にならないように注意する。

自宅でパソコンを持っている人はウィルス対策ソフトを購入する事をお勧めする。またその際にも、ウィルス対策ソフトの定期的な更新や、ウィルスについての情報の収集を怠らないようにする。最新のウィルス情報はJCSA(日本コンピュータセキュリティ協会)を参照。

- パターン1 チェーンメール

- 不特定多数の人とのコミュニケーション メーリングリスト、電子掲示板、チャット

メールやWWWといったインターネットのサービスを利用して不特定多数の人とコミュニケーションをとることができる。これらのサービスをうまく活用することによって必要な情報を入手するなど便利な点もあるが、その反面いくつかの危険性もあわせ持っている。

注意点

- ネチケットを遵守する。

- これらの場に参加するもしくはこれらの場で発言するということは公の場にメッセージを残すことであるから、できるだけ住所や電話番号などの個人情報は書き込まない。名前も、本名は使わずハンドルネーム(ネット上のあだ名)を使うことが多い。つまり基本的には匿名の世界である。

- しかし完全に匿名というわけではない。そのサイトを管理する人にはわかる。違法な行為を行った場合には調べられて処罰される。

電子メールを利用した場合 メーリングリスト

メーリングリスト(Mailing List)とは、複数の人に同じ電子メールを配送できる仕組みのこと。メーリングリストでは、ある特定のメールアドレスにメールを送ると、そのメールはあらかじめ登録されている人全員に配送される。そして、送られてきたメールに返信をすればそのメールも登録されている人全員に送られる。こうして複数の人同士でのメールのやり取りを行うことが可能になる。

例えば特定のテーマに関してそれに興味を持つ人同士がメーリングリストに参加することによって、各人の持つ情報や意見を交換できる場を作ることができる。

WWWを利用した場合 チャットと電子掲示板

チャットとは、リアルタイムで複数の人達と会話ができる掲示板。WWWを利用した会議場みたいなもの。 電子掲示板とはあるテーマに関して不特定多数の人が意見を述べることができる掲示板のこと。

健全に議論なり会話が進展しているうちはよいが、口論、誹謗中傷合戦が展開されているのをよくみかける。第3者として見ている分には楽しいが自分がその当事者にならないように注意する。特に電子掲示板は「煽り」「荒し」が存在する。これらは無視するのが一番の対策。またこういう場で自分の個人情報を掲載しない。嫌がらせのメールやウィルスメールが送りつけられることがある。また他人の個人情報も掲載してはいけない。この場合、侮辱罪、名誉毀損罪が適用される。

電子掲示板、チャット(他にもオンラインゲームなど)ははまりやすいことでも有名。これらはネット依存症とも呼ばれ、近年深刻な社会問題となっている。ヴァーチャルな世界に生きずに、現実の世界に目を向けよう。

NHK 福祉ネットワーク こころの相談室 「ネット依存 回復への道のり」より

「オンラインゲーム、チャット、メール・・・。インターネットに没頭するあまり、日常生活に支障をきたす「ネット依存」。とりわけ青少年の間では、ひきこもりと併発しやすいといわれている。2回目は、かつてネット依存だった高校生の体験談をもとに、ネット依存者の心理といかにすれば回復できるかを考えてゆく。」

- WWW利用上の注意点

プログラム、ファイルのダウンロード時におけるウィルス感染。

特に拡張子が「exe」となっているファイルは注意する。ダウンロードしてもダブルクリックするなどして開かなければ大丈夫であるが、ダブルクリックしてしまうとダイヤルQ2に自動的に接続して法外な通話料を請求されることもある。「一発接続」、「簡単接続」といった名称のプログラムは多くの場合これに該当するのでダウンロードしてはいけない。

また、商品として販売されているアプリケーションソフトをインターネットを通じて不正に入手または販売してはいけない。

ネットショッピング、ネットオークション

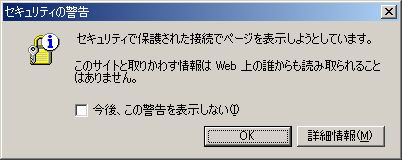

クレジットカードの番号等を打ち込んで買い物をするときには、暗号化されているかどうかを必ず確認する(以下のようなウィンドウが表示されているかを確認する)。

ネットオークションでは、基本的に代金先払いの取引には手を出さない。商品を落札した後、代金を指定の口座に振り込んだが品物が届かないという事件は後を立たない。