第2回授業内容

テキストエディタ

タッチタイピング

各キーの働き

日本語入力の方法

ネットワークの基礎(1)

テキストエディタ

コンピュータで最も基本的な文書ファイル形式はテキストファイルである。テキストファイルとは、文字データのみを保存したファイルのことであり、その他の情報は一切含まない。テキストファイルはどのコンピュータの、どのOSでも扱うことができる。その意味で最も基本的なファイル形式である。 テキストファイルを作るソフトウェアをテキストエディタと呼ぶ。※ Microsoft Word はテキストエディタではない。Wordで作成したファイルもテキストファイルではない。

Windows には メモ帳というテキストエディタが付属している。また日吉のPCには Tera Pad というテキストエディタもインストールされている。

テキストファイルの利点は、先に述べたようにコンピュータ機種やOSの違いに拘束されず使用できる互換性の高さである。また文字以外の情報やルールは含まれないため、様々なソフトウェアで読み込んで使用することができる。例えば、原則としてWordファイルはWordでしか読み込めないし、ExcelファイルはExcelでしか読み込めない。しかし、テキストファイルはテキストエディタで開けるだけでなく、WordやExcelでも開くことができる。また、テキストエディタは実装すべき機能を少なく済ませられるため、非常に軽快に起動できる。

文字コード

保存の際には「文字コード」に注意をする。 メモ帳には、次の文字コードがある。

- ANSI(シフトJIS)

ANSI(アンシー) は American National Standards Institute (米国規格協会)の略語。 日本の日本規格協会 (JIS) に相当する。

ANSI と書いてあるものは、日本語版 Windowsでは、実際はシフトJIS という文字コードになる。正確に言うとシフトJISをマイクロソフト社が拡張した文字コード(CP932とかWindows-31Jと呼ばれる)。 この文字コードはASCII(アスキー)と呼ばれる、現在のコンピュータの原型が登場した1960年代から使用されている文字コードを元に拡張したものである。長い間 Windows で使われてきたが、標準的なシフトJISにない文字(いわゆる機種依存文字)を含むため、Windows以外で見ると文字化け・文字抜けすることがある。

- Unicode (及びUnicode big endian)

Unicode(ユニコード)と呼ばれる新しい文字コードの保存形式の一つ。UTF-16 という16進数による符号化方法を利用している。ASCII とは相性はよくない。

- UTF-8

UTF-8 はUnicodeの符号化形式の一つ。ASCIIと互換性がある。CP932(ANSI)よりもたくさんの文字を扱うことができ、機種が変わっても文字化けすることがほとんどないので、広く使われるようになった。ただし、古いソフトウェアでは使えない。 どうしても古いソフトで読む必要がある場合など特別な事情がなければ、これからはANSI、JIS、CP932よりもUTF-8を使うことを推奨する。

タッチタイピング

タッチタイピングとは10本の指を使って、キーボードを見ないで文字を入力すること。以前は「ブラインドタッチ」と呼ばれていたが、視覚障害を持った人への配慮から近年ではタッチタイピングという呼称が定着している。

タッチタイピングを行うメリットとしては

○画面だけを見ながら入力が行なえるので入力が速くなる

○入力ミスを即座に訂正できる

○視点が画面から移動しないため目が疲れにくい

などがある。

基本は指を正しい位置(ホームポジション)に置くことである。ホームポジションは左手の小指を「A」に、薬指を「S」に、中指を「D」に、人差し指を「F」に置く。さらに右手の人差し指を「J」に、中指を「K」に、薬指を「L」に、小指を「;」に置く。そして両手の親指で「スペース」キーを押す。「G」は左手の人差し指を、「H」は右手の人差し指を使用する。

そしてどのキーを押した後でも両手を必ずこのホームポジションに戻すことが必要。ホームポジションに戻ってくることで自分の指がどこにあるのかを常に把握できる為、手元を見ないでもタイピングできるようになる。多くのキーボードでは、キーボードを見なくてもホームポジションが分かるように「F」と「J」に小さい凸部があるといった印が付いている。

クセがつく前にタイピングソフトで練習するとよい。 日吉キャンパスのコンピュータには「Crewタイピング」がインストールされている。 毎日少しずつ練習すれば2週間ほどで誰でもできるようになる。

各キーの働き

Shift (シフト)

アルファベットのキーを押すと小文字が入力される。大文字を入れるには Shift キーを押しながらキーを打つ。キーボードには Shift キーが2つあり、働きは同じである。たとえば大文字のAを打ちたい場合には、A は左手で打つので Shift キーは右手で押すという具体に、逆の手で押すのが普通である。

Caps Lock (キャップスロック)

大文字を続けて何文字も打つときは、Shift + Caps Lock で大文字モードにする。もう一度 Shif + Caps Lock で元に戻る。

Ctrl (Control コントロール)

Windows では ショートカットキー として利用される。代表的なショートカットキーは次のものである。

- Ctrl + X ・・・ 切り取り (カット)

- Ctrl + C ・・・ コピー

- Ctrl + V ・・・ 貼り付け (ペースト)

- Ctrl + S ・・・ 上書き保存

半角/全角

日本語版 Windows 独自のキーで、半角(欧文)入力と全角(日本語)入力を切り替えるために利用する。

Alt (オルト・アルト)

Alt は「代替の」を意味する alternative または alternate を縮めた語。主に以下の機能を呼び出す際に利用する。

- Alt + Tab ・・・ウィンドウの切り換え

- Alt (または Fn) + Printscreeen ・・・ アクティブなウィンドウのキャプチャ画像をコピーする。

- Ctrl + Alt + Delete ・・・Windows のタスクマネージャー を呼び出す。

Enter

Enter は「入る」「入力する」という意味の英語。入力位置が次の行の頭に移動する。

Back Space

バックスペースキーは、カーソルのすぐ左の文字を消して、カーソルを左に一つ移動する。

Delete

デリート(削除)キーは、カーソルのすぐ右の文字を消すキー。カーソル位置は移動しない。

Tab

入力位置を次のタブ位置に移動する。テキストエディタでは通常半角 8 文字ごとにタブが設定されている。例えばある行で半角文字を10個打ち込んだところで、Tab キーを打つと、入力位置が16文字のところまで飛ぶ。

Esc (エスケープ)

操作をキャンセルするためのキー。

日本語入力の方法

日本語の入力のためのソフトは、Windows では Microsoft IME (MS IME) が標準だが、他にジャストシステム社のATOKや、最近では「Google 日本語入力」もよく使われる。

日本語の入力にはローマ字入力、かな入力の2つの方法がある。キーボード上のかなを入力して日本語を入力する方法をかな入力、キーボード上のアルファベットを使用してローマ字で日本語を入力する方法をローマ字入力という。両方式にはそれぞれ長短があり、使いやすい方式を選択すればよいが、ローマ字方式での入力が一般的である。

Windows には、半角/全角 キーがあり、これで日本語モードと半角英数字モードを切り替える。Windows のテキストエディタで、例えばMSゴシックを使うように設定してあれば、全角モードでは正方形の文字、半角モードでは半分の幅にデザインされた文字が入力される。

半角・全角の使い分けの原則は、「日本語は全角、英数字は半角」 と覚えておく。

- 日本語入力と英語入力の切り替え 「半角/全角」もしくは「Alt」+「半角/全角」。

- 日本語入力方式の切り替え ひらがな、全角カタカナ、全角英数の入力は、MS-IMEのツールバー上(左から2つめの「入力モード」ボタン)で切り替える。

- 変換と確定 入力した後、「スペース」キーで変換する。希望の変換候補が見つかるまで「スペース」キーを押す。「ENTER」キーで確定。変換候補左の該当する数字を入力してもよい。

- 特殊な日本語入力 日本語入力の方法についてはローマ字・かな対応表にまとめてある。

- 「ん」の入力 nnとnを2回入力。

- 促音「っ」の入力 子音を重ねて示す。 「インターネット」は「INNTA-NETTO」と入力する。単独で使用する場合は「XTU」と入力。

- 入力した文字の訂正

- 「Back Space」キー 左隣の文字の削除

- 「Delete」キー 右隣の文字の削除

- 「Esc」キー 変換の取り消し。確定してしまったら取り消せない。

- カタカナ入力 すでにカタカナ表記が定着している用語(例えばコンピュータなど)は、ひらかなで入力して変換すればカタカナになる。

- 最初からカタカナで入力する MS-IMEのツールバー上で切り替える。

- ひらがなで入力してからカタカナに変換する「F7」、もしくは「Ctrl」+「I」

- アルファベット入力(全角or半角)

- 最初からアルファベットで入力する場合 MS-IMEのツールバー上で切り替える。

- ひらがなで入力してからアルファベットに変換する場合 全角は「F9」、半角は「F10」。何度か押すことで大文字小文字の切り替えができる。

- 記号の入力

- キーボードから入力できる記号 !”#$%&’()=~|{}*+;:「」¥_・?。>、<@/

- キーボードから入力できない記号 ☆○■▽×÷※←

キーボードから直接入力できない記号は、読みから変換して入力する。ほし、まる、しかく、さんかく、かける、わる、こめ、やじるし

- 文節の区切りの変更 文節の区切りはMS-IMEで自動的に設定される。変換した時の下線が文節の区切りである。不適切な場合は、「Shift」キーとカーソル(矢印)キーの「←」キーと「→」キーで行う。区切りの移動はカーソルキーの「←」キーと「→」キーで行う。

ネットワークの基礎(1)

コミュニケーションのルール

通信はCommunicationの訳語である。コミュニケーションをとる時には自分と相手が同じルールに従っていることが大事になる。従うルールが違うとうまく伝わらない。

たとえば、普段友達に話しかける時に、それがカフェなのか授業中なのかで声量を選んでいる。アメリカ人に話しかけようと思ったら英語を使ってみるだろう。これらは、相手と同じルールを使ってコミュニケーションを成立させようという試みの例になる。

しかし、コンピュータは「TPOに合わせる」とか「場の空気を読む」ことはできない。そこで、コンピュータを使ってコミュニケーションする時には様々なルールをあらかじめ明文化して作っておく必要がある。このルールをプロトコルと呼ぶ。

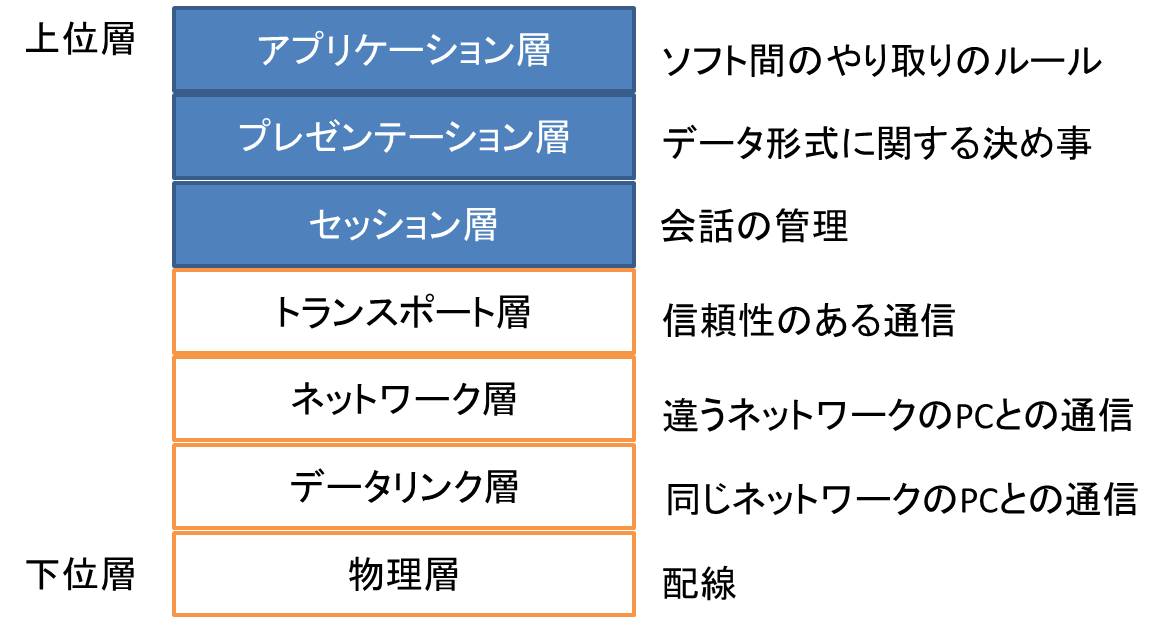

OSI参照基本モデル

プロトコルはコミュニケーションをする者同士が合意していればどんなものでも成り立つが、好き勝手にルールを乱立させるとコミュニケーション可能な範囲が限定され不便である。そこで現在はISO(国際標準化機構)が策定したOSI基本参照モデルが世界基準として使用されている。

ケーブルの形をどうするか、といった機械の物理的仕様の話からホームページを見る時にはどうするかといった、PCを使用する生活に密着した階層まで、プロトコルにはいろいろな種類がある。最も機械的な層のルールを物理層(第1層)、最もユーザーの生活に密着した層をアプリケーション層(第7層)と呼んで7つに層分けされている。

コミュニケーションを成立させるためには7つの層すべてのプロトコルが正しく設定されている必要がある。なぜ階層が分かれているのだろうか。層分けをしておけば、仮に新しいプロトコルが必要になったとしても、そのプロトコルが所属する層だけを変更し、他層はそのまま利用することができる。もし、層分けされていない一体型プロトコルの場合、一部を変更したいだけでもすべてを変えなければならなくなり、負担が大きい。

上位層のプロトコルは、下位層のプロトコルがあって初めて成立する。携帯電話で英語でコミュニケーションをしよう(プレゼンテーション層)と考えても、電池が入っていないので起動しない(物理層)、電話会社と契約して基本料金を支払っていないので通信機能が使えない(ネットワーク層)などの不具合があれば目的は達成できないわけである。したがって、トラブルが起きた場合は、まず下位層から順に原因を調べていくことが基本である。

アプリケーション層

アプリケーション層は下位層がネットワーク接続されたことによって、つながった通信を使って何をするかを決めるプロトコルである。

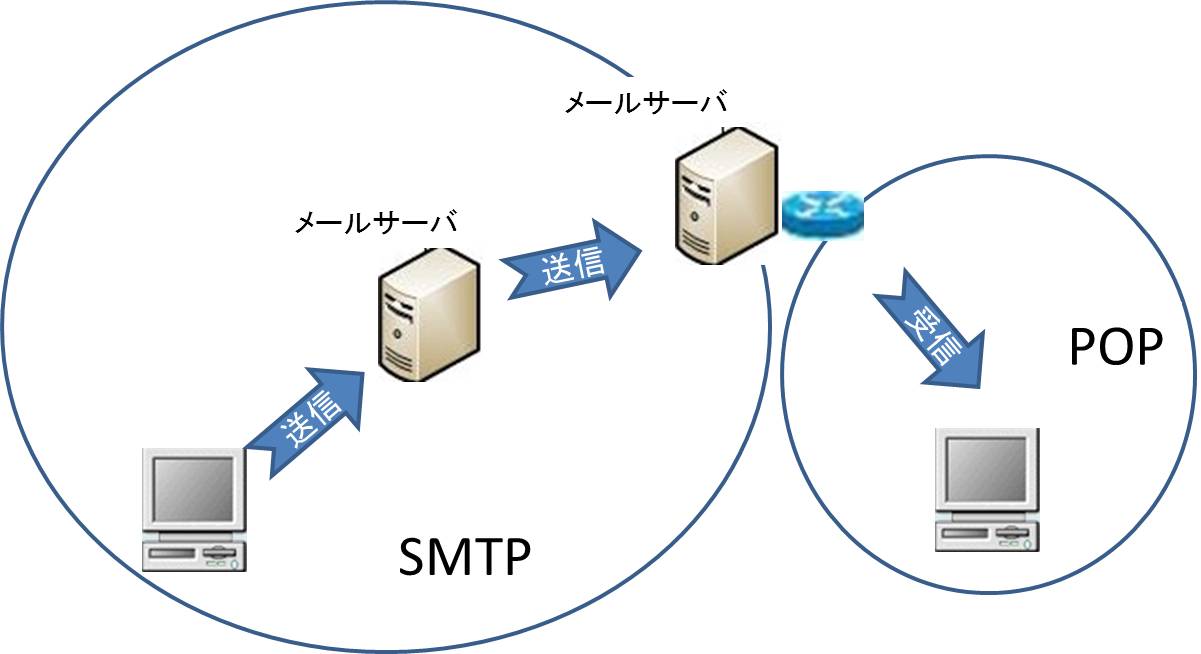

メール

メールのプロトコルは送信(SMTP: Simple Mail Transfer Protcol)と受信(POP: Post Office Protcol)に分かれている。誰かに送ったメールは、受信者が属しているネットワークのメールサーバに蓄積される。この方法なら、送信者は相手の状況を気にせずメールを送れる。受信者も好きな時にメールを自分のメールボックスから取り出せる。メールは自分から取りに行かなければ読めない。何もしなくても着信が届くのは、メールソフトが自動的に取りに行っているからである。

受信プロトコルにはPOPの他にIMAPがあり、これはサーバ上のメールボックスで受信メールを保存するプロトコルである。複数のPCや携帯端末から未読情報やメールの振り分けが同期でき、最近普及が進んでいるプロトコルである。

他人にメールを読まれるといけないので受信プロトコルでメールを読み出すためには、パスワードが必要である。一方、メールを送るときにはパスワードがないため、迷惑メールの温床となってしまう。そのためSMTPのルールを変えようという動きもある。

MIME: Multipurpose Internet Mail Extension(多目的インターネットメール拡張)

SMTPでは、本来ASCIIコードしか送れない。メールが広く使われるようになると漢字やひらがなを含んだ別の文字コードを使ったり、画像などのファイルを送りたいという要望が強くなっていった。SMTPそのものの変更には手間がかかるので、現在では他の情報を一定のルールに従ってASCIIコードに置きなおすことで、メールが送れるようになっている。これをMIMEという。ただし、コンピュータによって扱いが違う文字(機種(環境)依存文字:半角のカタカナや①、Ⅱなど)を送ると文字化けすることもある。メールを暗号化するS/MIMEもある。

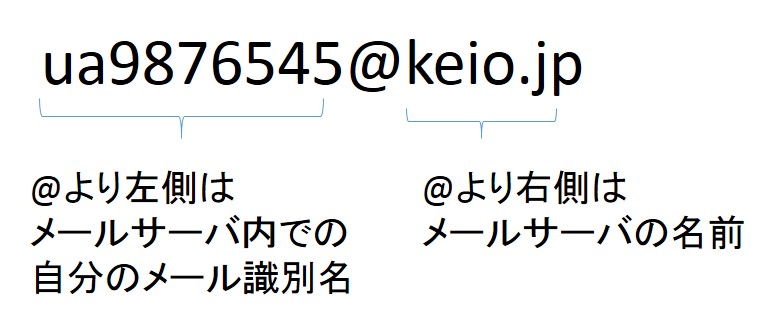

メールアドレス

メールアドレスは@を境目に、左側がユーザID、右側が所属しているメールサーバを表わす。通信ではメールをどのメールサーバに送ればよいか識別する必要がある。そのためにドメイン名(後述)を使う。

迷惑メール(スパムメール)

現在インターネット上を行きかう通信の8~9割が迷惑メールだと言われ、迷惑メールのために通信回線を強化しているようなものだと社会問題になっている。迷惑メールを遮断する方法には、コンピュータウィルス(ボット)感染を防ぎ遠隔操作を受けないようにする、送信者認証を行う、フィルタリングを行う、などが考えられる。

フィルタリングの方法には大きく分けて2つある。1つはブラックリスト方式で、拒否するアドレスやキーワードをリストアップする方法。もう1つはホワイトリスト方式で、許可するアドレスをリストアップするやり方である。ブラックリスト方式の方が導入や運用は簡単だが、リストの隙間を着かれていたちごっこになるリスクがある。ホワイトリスト方式は安全だが、アドレスが多数に上る場合、管理、運用に手間がかかる。